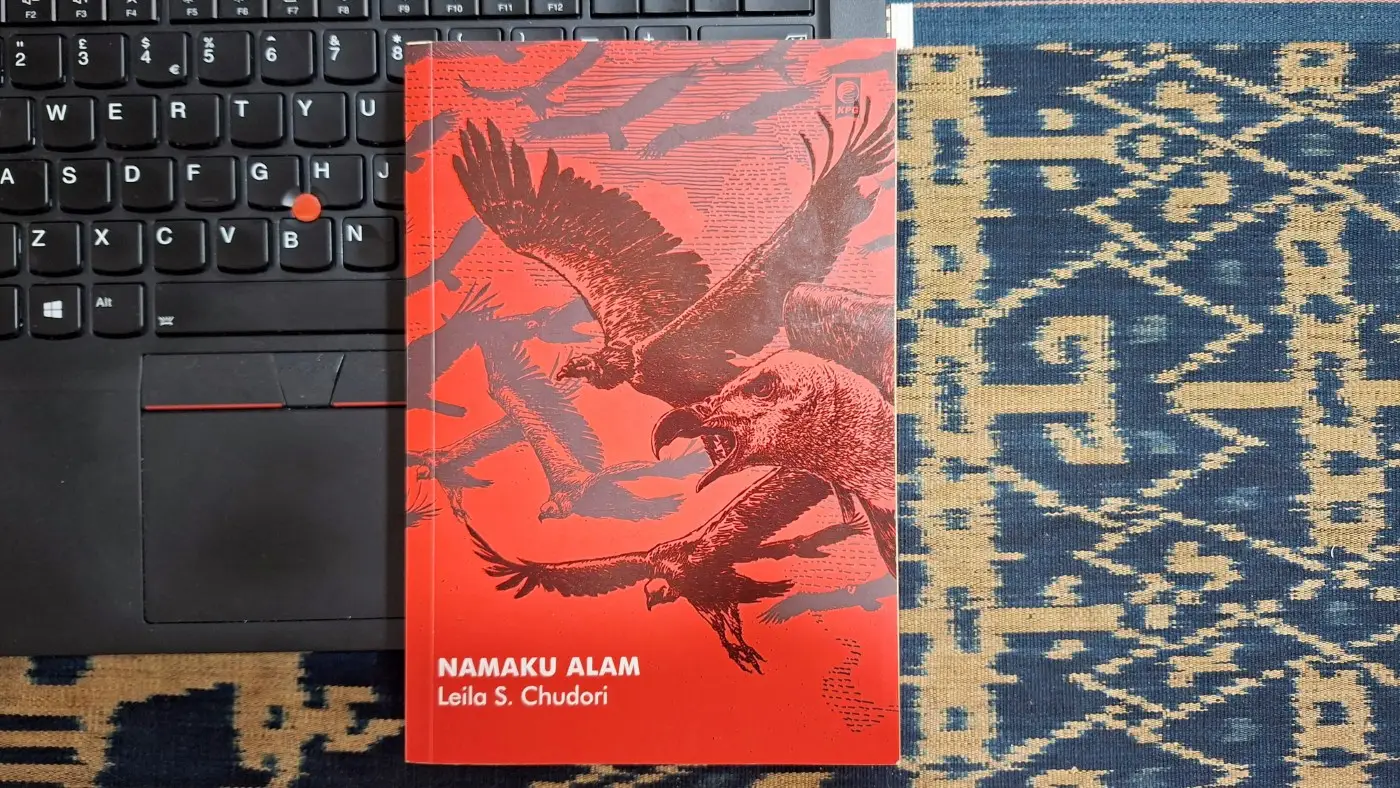

Di tengah hiruk-pikuk era digital dan polarisasi politik Indonesia modern, di mana istilah “balas dendam sejarah” dan “rekonsiliasi” kerap menjadi hashtag kosong, Novel Pulang & Namaku Alam karya Leila S. Chudori hadir bagai suara yang menggema dari lorong waktu yang sengaja dibisukan. Buku ini bukan sekadar kumpulan cerita, tetapi sebuah proyek sastra yang menyatukan novel Pulang (2012) dan kumpulan cerpen Namaku Alam (2022) menjadi satu kesatuan naratif yang menghunjam. Melalui dua generasi—Dimas Suryo, eksil yang terdampar di Paris pasca peristiwa 1965, dan Alam, cucunya yang tumbuh dalam bayang-bayang trauma — Leila membangun jembatan antara luka masa lalu yang terasing dan pertanyaan identitas generasi masa kini. Buku ini menantang kita: bagaimana sebuah bangsa yang gemar melaju ke depan merawat memori kolektifnya yang terpotong dan tercabik?

Secara naratif, Pulang adalah epos keluarga yang menyasar sejarah makro. Novel ini dengan cermat merajut kehidupan Dimas dan tiga kawannya di pengasingan Paris, serta dampak kepergian mereka yang seperti hilang ditelan bumi terhadap keluarga di Indonesia. Leila tidak terjebak dalam dikotomi hitam-putih; ia manusiawi. Para eksil digambarkan dalam kerinduan yang mendidih, rasa bersalah yang menggerogoti, dan upaya bertahan hidup dengan restoran Tanah Air. Sementara itu, Namaku Alam memberikan sudut pandang yang lebih personal dan kontemporer melalui Alam, cucu Dimas. Cerita-cerita pendek ini mengeksplorasi kebingungan identitas Alam sebagai generasi ketiga yang lahir di Prancis, terhubung dengan Indonesia hanya melalui dongeng dan trauma kakeknya. Dialah representasi generasi muda Indonesia kini—yang mungkin aman secara fisik dari terror masa lalu, tetapi mewarisi kebingungan, kemarahan, dan pertanyaan yang tak terjawab.

Menurut saya, kedua novel ini mampu menjadikan sejarah yang abstrak dan seringkali diabstraksikan menjadi sangat intim dan multidimensi. Leila berhasil mengubah statistik dan jargon politik menjadi cerita tentang bau rendang yang merindu, bunyi gamelan yang terdistorsi oleh memori, dan rindu yang terpatri pada bahasa Ibu. Adegan-adegan di Restoran Indonesia Tanah Air di Paris menjadi metafora brilian: upaya melestarikan rasa dan ingatan di tanah asing, sementara di tanah asal, resep asli sejarah mungkin sudah diubah paksa.

Dalam konteks sosial-politik Indonesia kekinian, relevansi Pulang & Namaku Alam justru semakin menyengat. Di satu sisi, Indonesia adalah negara demokrasi dengan kebebasan berbicara yang relatif lebih baik, di mana diskusi tentang 1965—walau masih tersandung—tidak lagi sepenuhnya tabu. Di sisi lain, narasi resmi yang dikukuhkan Orde Baru masih memiliki akar yang dalam. Buku ini berbicara langsung pada generasi milenial dan Gen-Z yang haus akan penjelasan tentang mengapa keluarga mereka memiliki “lubang” dalam sejarah, mengapa ada sikap saling curba di antara orang tua dan kakek-nenek. Ia juga menyentuh isu global seperti posisi anak diaspora, pencarian identitas di era globalisasi, dan bagaimana trauma antargenerasi termanifestasi. Dalam atmosfer politik di mana retorika kebangsaan sering dikumandangkan secara sempit, pertanyaan Alam, “Ke mana aku pulang?” menjadi sangat sentral. Apakah “pulang” berarti secara fisik ke sebuah negara, atau pulang kepada pemahaman akan sejarah diri yang utuh?

Dari segi bahasa, tulisan Leila puitis namun terukur, deskriptif tanpa berlebihan. Ia mahir membangun suasana, baik itu kesumpekan Jakarta era 60-an, romansa Paris, maupun kebimbangan batin para karakternya. Penggabungan dua buku ini juga cerdas, karena memberikan perspektif yang bulat: dari pelaku/sejarah (kakek) ke pewaris/sejarah (cucu).

Namun, menurut saya bagi pembaca yang belum akrab dengan sejarah Indonesia, kompleksitas politik di balik pengasingan Dimas dkk. bisa sedikit membingungkan. Meski demikian, buku ini tidak menggurui, tetapi mengajak pembaca untuk menyelami kerumitan itu, sama seperti Alam yang harus menyusun puzzle masa lalu keluarganya.

Saya cukup beruntung dapat membaca kedua novel ini, karena bisa menikmati karya sastra yang penting ini. Ia bukan hanya tentang tragedi 1965, tetapi lebih tentang konsekuensi abadi dari kekerasan negara, harga yang harus dibayar untuk kebenaran, dan upaya manusia—dari generasi ke generasi—untuk menemukan rumah dalam ingatan dan identitas. Buku ini mengingatkan saya bahwa sebelum sebuah bangsa bisa benar-benar melangkah ke masa depan, ia harus memiliki keberanian untuk duduk dan mendengarkan bisik-bisik dari ruang-ruang sunyi dalam sejarahnya sendiri. Leila S. Chudori, dengan kesastraan dan kedalaman risetnya, telah memberikan suara pada bisik-bisik itu—suara yang tetap relevan, pilu, namun penuh harap, di tengah riuh rendah Indonesia kontemporer. (*)